|

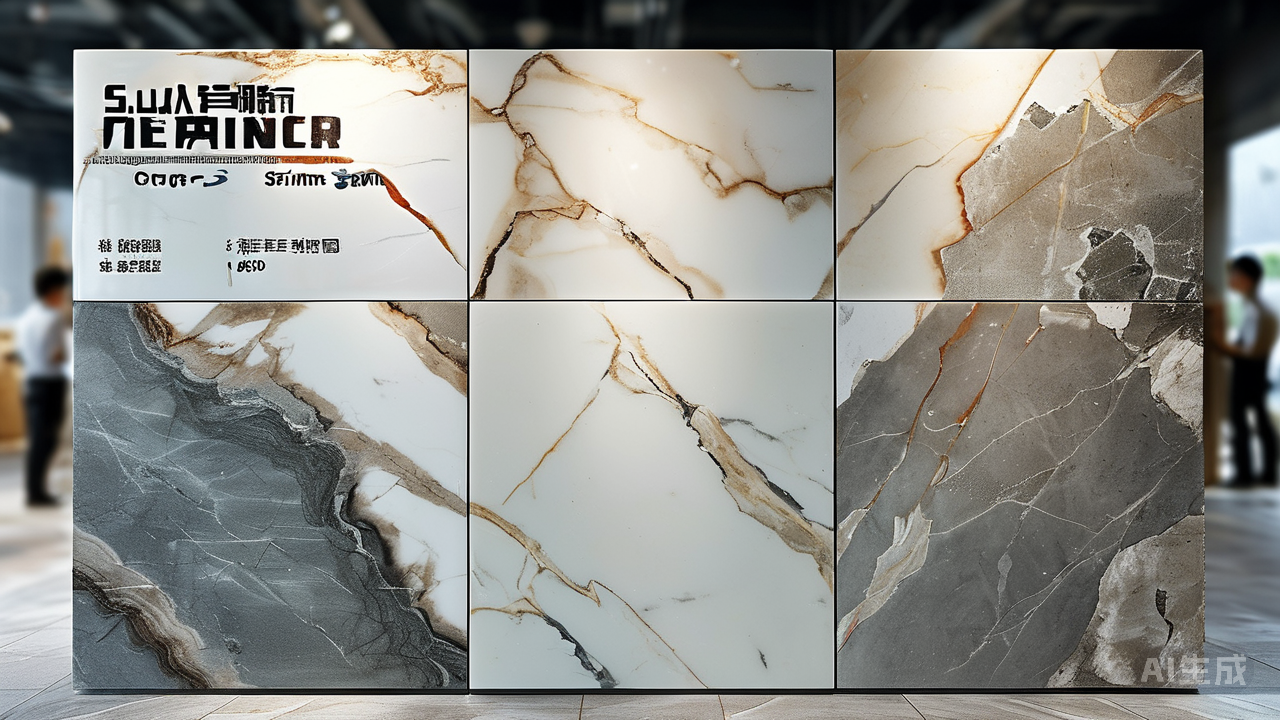

广东砖、山东砖、福建砖……产地对品质影响大吗?"您要广东砖还是福建砖?"走进建材市场,导购员的第一句话往往让人困惑。当佛山陶瓷行业协会的数据显示,全国每10片瓷砖就有4片来自广东时,这个看似简单的产地选择背后,实则暗藏着一部中国陶瓷产业的进化史。 一、产区基因里的商业密码 在广东佛山的陶瓷博物馆里,陈列着南宋时期的龙窑遗址。800年的窑火淬炼,让这片土地沉淀出独特的产业基因:南庄镇不足80平方公里的区域内,密布着62条现代化窑炉生产线。这里的陶瓷企业研发投入占比常年保持在4.2%以上,微晶石、岩板等创新产品总能提前半年登陆市场。

与之形成对比的是山东淄博的原料优势。沂蒙山脉的优质高岭土矿脉,让当地瓷砖胚体白度达到68度以上。但走访临沂物流园会发现,发往北方市场的瓷砖中,60%标着"广东制造"。这种吊诡现象,折射出传统产区转型的阵痛。

二、窑炉里的品质革命 在福建晋江某智能工厂,笔者目睹了神奇一幕:120米长的双层窑炉里,瓷砖以每分钟25片的速度流转,烧成温度误差控制在±1℃。这种德国进口设备价值2.3亿元,其装配精度相当于在足球场上摆放茶杯,误差不超过头发丝直径。 但技术优势并非广东专属。山东邹平某企业引入意大利西斯特姆喷墨机后,产品花色细腻度提升至360dpi。不同产区的品质差异,本质上是设备代际差的具象化。就像手机摄像头的像素战争,瓷砖品质较量早已进入纳米级竞技时代。

三、消费市场的认知突围 佛山陶博会上的场景耐人寻味:某山东品牌展位标注"佛山运营中心"字样,展出的"通体大理石"价格比本地产品低30%。这种现象揭示的消费心理暗流:消费者迷信的"广东砖",正在演变成包含OEM代工、品牌贴牌的复杂产业链。 质检部门的抽检报告显示,2023年瓷砖吸水率合格率,广东产区为98.7%,福建为96.4%,山东为95.1%。看似不大的数据差距,在铺贴三年后却会导致完全不同的使用体验——温差变化下,0.2%的吸水率差异就可能引发空鼓脱落。

【选购建议】 1.查验包装箱的"出生证":真正广东砖会明确标注生产地址而非公司注册地 2.测试胚体密实度:用马克笔在砖胚划写,广东黏土烧制的砖体更难渗透 3.比对设备参数:要求查看窑炉型号,当前主流7层干燥窑能有效控制含水率 4.掂量性价比:运输半径超过800公里时,可选择邻近产区的优质品牌 当淄博陶瓷创新示范基地开始量产厚度3mm的陶瓷大板,当德化白瓷在国际市场卖出每平方300美元的高价,瓷砖的产地神话正在被打破。选择瓷砖的本质,是选择一套完整的制造体系,而不仅是地图上的某个坐标点。 |