|

AP岩板 vs 传统瓷砖:一次看懂性能上的代际差异当家居装修进入“品质升级”时代,地面与墙面材料的选择早已突破单纯的功能性需求,转而成为衡量空间美学、耐用性乃至生活方式的重要标尺。在这场材料革命中,AP岩板以颠覆者的姿态登场,与传统瓷砖形成了鲜明的代际分野——它们不仅是时间的前后相继,更是技术路径、使用体验与价值维度的全面跃迁。 从物理特性看,二者的差异犹如精密仪器与粗放工具的对比。传统瓷砖受限于陶土烧结工艺,胚体密度天然存在微孔结构,这使其在防潮防污战役中始终处于被动:咖啡渍渗入毛细孔后难以彻底清除,梅雨季节水汽透过微小缝隙侵蚀基层,导致空鼓脱落的风险随年限递增。而AP岩板采用万吨级压机成型的高纯度黏土原料,经1200℃以上高温煅烧后形成致密结晶层,表面气孔率不足普通瓷砖的1/5。实验室数据显示,将酱油、红酒等深色液体静置其表面24小时,仅需湿布轻擦即可恢复如新,这种近乎“拒蚀”的特性,让厨房台面、浴室墙地等高污染区域终于告别了定期深度清洁的宿命。

力学表现的差距则更为直观。传统瓷砖因热胀冷缩产生的应力集中问题,安装时必须预留较宽伸缩缝(通常3-5mm),这些黑色或金色的美缝剂虽能掩盖缺陷,却也割裂了视觉的整体性。AP岩板凭借优异的抗折强度(平均值超过60MPa)和极低的吸水率(≤0.02%),可将拼缝控制在1mm以内,配合同色系胶条填缝技术,远观宛如整块石材铺就的连续画面。更关键的是其承载能力——实测表明,厚度仅6mm的AP岩板可承受300kg以上的静态压力而不开裂,这意味着它能直接作为承重台面使用,彻底解放了岛台、吧台等区域的设计理念。

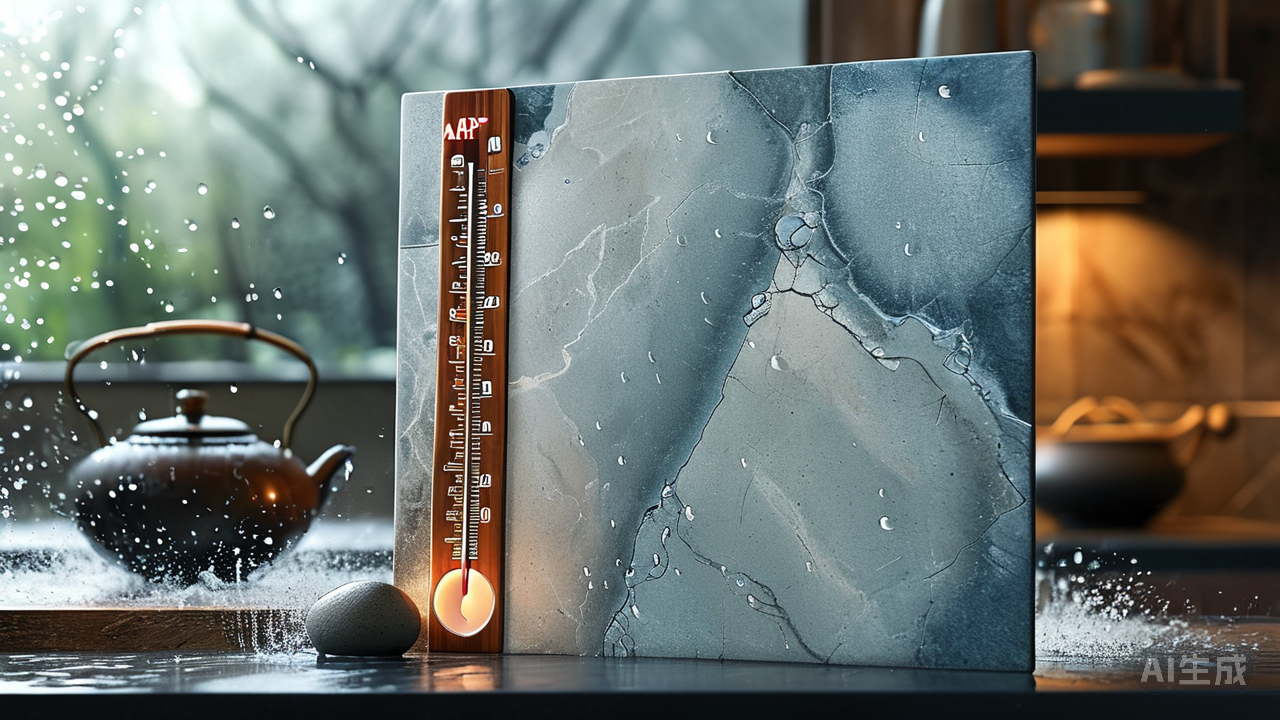

耐候性的代差在极端环境下尤为凸显。北方冬季室内外温差可达30℃以上时,传统瓷砖容易出现边缘崩裂现象;南方回南天里,瓷砖表面凝结的水珠往往需要数小时才能自然蒸发。AP岩板则展现出卓越的稳定性能:其热膨胀系数仅为传统瓷砖的1/3,零下20℃至80℃的剧烈温差变化下仍能保持形态完好;特有的亲水表面处理技术使冷凝水呈均匀薄膜状快速散失,有效防止滑倒事故的发生。这种跨越地域气候限制的适应性,让设计师得以在全球不同纬度项目中大胆运用同款材料。

维护保养成本的悬殊则是隐形却致命的杀手锏。传统瓷砖每隔三到五年就需要重新勾缝、打磨晶面,每次维护不仅产生额外费用,还会因机械研磨损失表层釉料。而AP岩板的自洁功能源自纳米级光滑表面和荷叶效应涂层,日常清洁只需清水冲洗即可去除98%以上的污渍,十年间累计节省的护理成本相当于初期投入的一半。某高端会所的实际案例显示,使用五年后的AP岩板地面仍保持着出厂时的光泽度,而同期铺设的传统瓷砖已出现明显磨花痕迹。

站在设计维度观察,AP岩板的大尺寸规格(最大可达3.6m×1.8m)彻底改变了空间叙事逻辑。它允许建筑师用最少的接缝构建宏大的视觉叙事场域,无论是客厅背景墙的整体艺术画作效果,还是商业空间的品牌标识延展,都能通过无缝衔接实现创意落地。反观传统瓷砖受限于生产效率和运输破损率,主流尺寸始终徘徊在800×800mm以下,复杂的拼花图案往往需要多片拼接完成,不可避免地破坏设计的纯粹性。 这场材料迭代的本质,是制造业从经验驱动向科技赋能转型的缩影。当传统瓷砖还在依赖工匠手感控制质量波动时,AP岩板已实现全流程数字化管控——激光扫描原料配比、机器人滚压定型、智能窑炉曲线控温……每一片产品的分子排列都经过计算机模拟优化。这种工业化与艺术化的完美融合,使得高端场所不再需要妥协于材料的局限性,普通人家也能以合理成本享受殿堂级的装饰效果。 选择AP岩板还是坚守传统瓷砖,本质上是在选择不同世代的生活方式哲学。前者代表对效率、美学与耐久性的极致追求,后者则是工业化初期标准化生产的遗产。在这个万物皆可定制的时代,或许我们该重新审视那些习以为常的选择——毕竟,真正的进步从不止步于表面的光鲜亮丽。 |